2025-06-05 鹈鹕全面客户体验管理 | 作者:邢焱

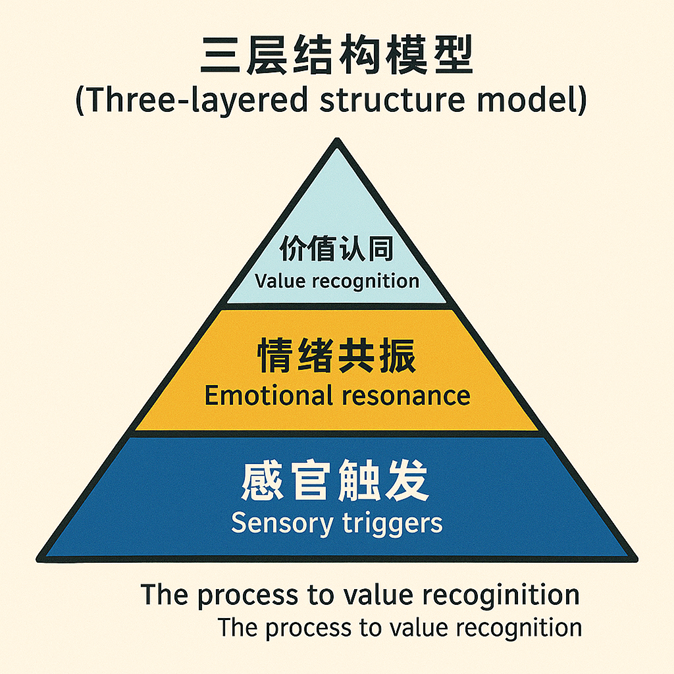

随着大家对客户体验认知的不断深入,我们逐渐意识到:产品与服务质量是客户体验的底线,而真正的体验,是在这一底线上展开的价值进化过程——从感官触发,到情绪共振,最终走向价值认同。

基于这一理解,我们将推出以《Beyond CX:客户体验的进化与超越》为主题的系列文章,旨在重新理解客户体验的本质:体验不是感觉的堆叠,而是贯穿营销、销售、使用、服务等全过程的心理结构设计。它是一种系统性认知建构过程,连接客户的感知、情绪与价值评估,从而形成可持续的品牌关系。

“服务是序章,体验是结构,技术是通路”——这是我们理解未来客户体验的核心逻辑。

客户体验并非接触点上的孤立感受,而是企业有意识地为客户设计出的连续认知结构。它包含三个关键层次:

体验不是感知的总和,而是在感官触发的基础上,在产生的一系列情绪变化的同时,对整体感知的内在解释,形成价值判断。只有将这三层体验有机串联,企业才能构建出具有深度与黏性的客户连接系统,持续运营,提升客户体验。

如果体验单纯强调“感觉”,它就是零散、即时、主观的;但如果体验强调“结构”,它就变得可设计、可管理、可复制、可优化。作为企业,不能让管理变成点子,而是需要让点子变成可持续发展的机制。

在这个意义上,企业为了给客户交付好的体验,是一种心理结构设计的过程,我们把它命名为「客户体验心理结构设计」,指企业通过有意识地设计和引导客户的认知路径、情绪波动和价值评估,构建出一种结构化、系统化的体验流程,使得客户在全生命周期中能够从感官触发到最终的价值认同之间,形成连贯一致的心理反应。其核心目的是通过触点、情境、信息、情感等元素的组织安排,确保客户的体验感知不仅是直觉反应,而是一系列设计过的、引导性强的认知进程,使得客户形成对品牌、产品、服务的长期价值认同。

我们一起来看“客户体验心理结构设计”是如何在企业结构化客户体验设计的过程中开展的。

案例:星巴克的“名字标签”设计

我们在星巴克买咖啡时,服务员一般都会问姓名,并且写在杯子上,这个星巴克的“名字标签”设计,是一个身份认同触发器:

客户体验的真正“结构”,不是企业的流程图,而是客户心理认知的组织方式。企业要设计的,是一套在客户心智中慢慢建立起来的价值通道。

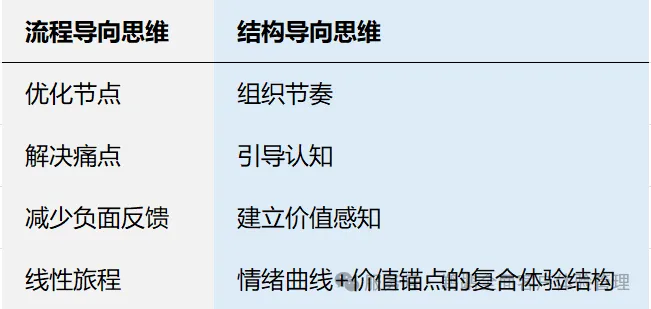

传统客户管理聚焦于流程优化、效率提升与触点修复,止步于“减少问题”或“提升满意”。而体验的跃迁,要求从“流程视角”升级为“结构视角”:

企业要从单点修复走向整体设计,从触点治理走向感知结构,覆盖营销、销售、产品、服务等全生命周期体验体系。

这一认知对体验设计与管理者提出了四个新的实践要求:

在注意力稀缺、情绪敏感、认知断裂频发的今天,客户体验的核心不再是“制造感觉”,而是“组织意义”。只有当企业具备结构化的体验能力,并将其贯穿于营销、销售、产品与服务的各个阶段,才能在客户心中建立稳定的价值认知,从而实现真正可持续的关系和增长。

只有将体验作为结构进行系统性设计,贯穿营销、销售、产品、服务等生命周期各阶段,企业才能在客户心中建立稳定、可持续的价值认同,从而形成真正的客户资产。

这,才是「体验是结构,而非感觉」的真相。

本文为作者原创文章,欢迎转发分享。

转载时需在文章开头注明作者和“来源:鹈鹕全面客户体验管理(微信号:CEM-tihu)”,文字颜色为黑色,且不得修改原文内容。

欢迎小伙伴投稿合作,具体请联系:易女士 Yiml@tihu.com.cn